ミニ奥の細道を歩きませんか 大垣市公式ホームページ 水の都おおがき

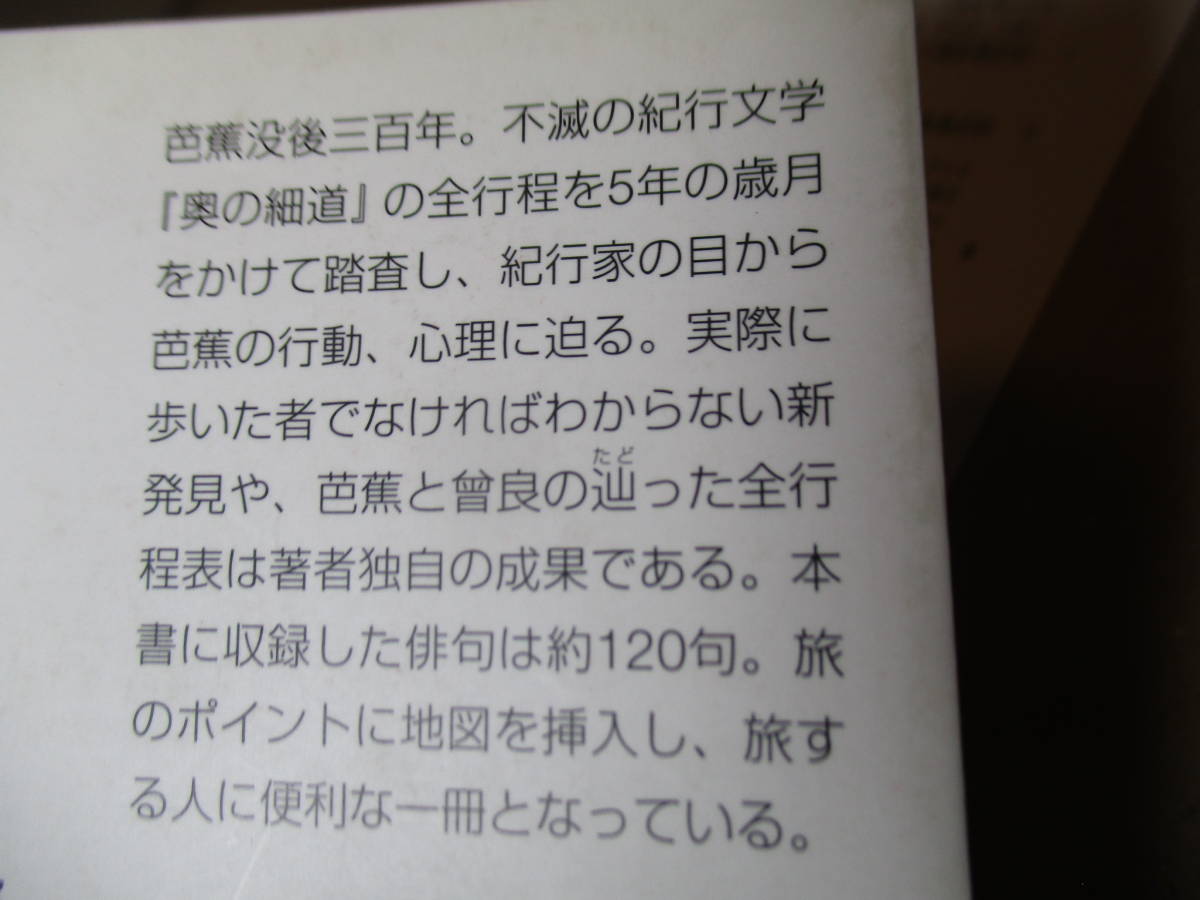

入場は有料。 より大きな地図で 「おくのほそ道」ピンポイントガイド を表示 「おくのほそ道」の旅は、いわば 芭蕉 の足跡をたどる オリエンテーリング である。 芭蕉 は旅の先々で俳句を詠んだわけだが、それぞれの句のゆかりの地には、句碑が建っている。 それら句碑は、ときには寺の中にあったり、滝のふもとにあったり、小学校の中にあったりする。 それらの句碑を訪ねるこ奥の細道 (永平寺・福井 元禄2年8月12? ~14日) 雪の永平寺山門(写真提供:牛久市森田武さん) 五十丁山に入て * 、永平寺を礼す * 。 道元禅師 * の御寺也。 邦機千里を避て * 、かゝる山陰に跡をのこし給ふも、貴きゆへ有とかや。 福井は三里計

芭蕉 奥の細道 地図

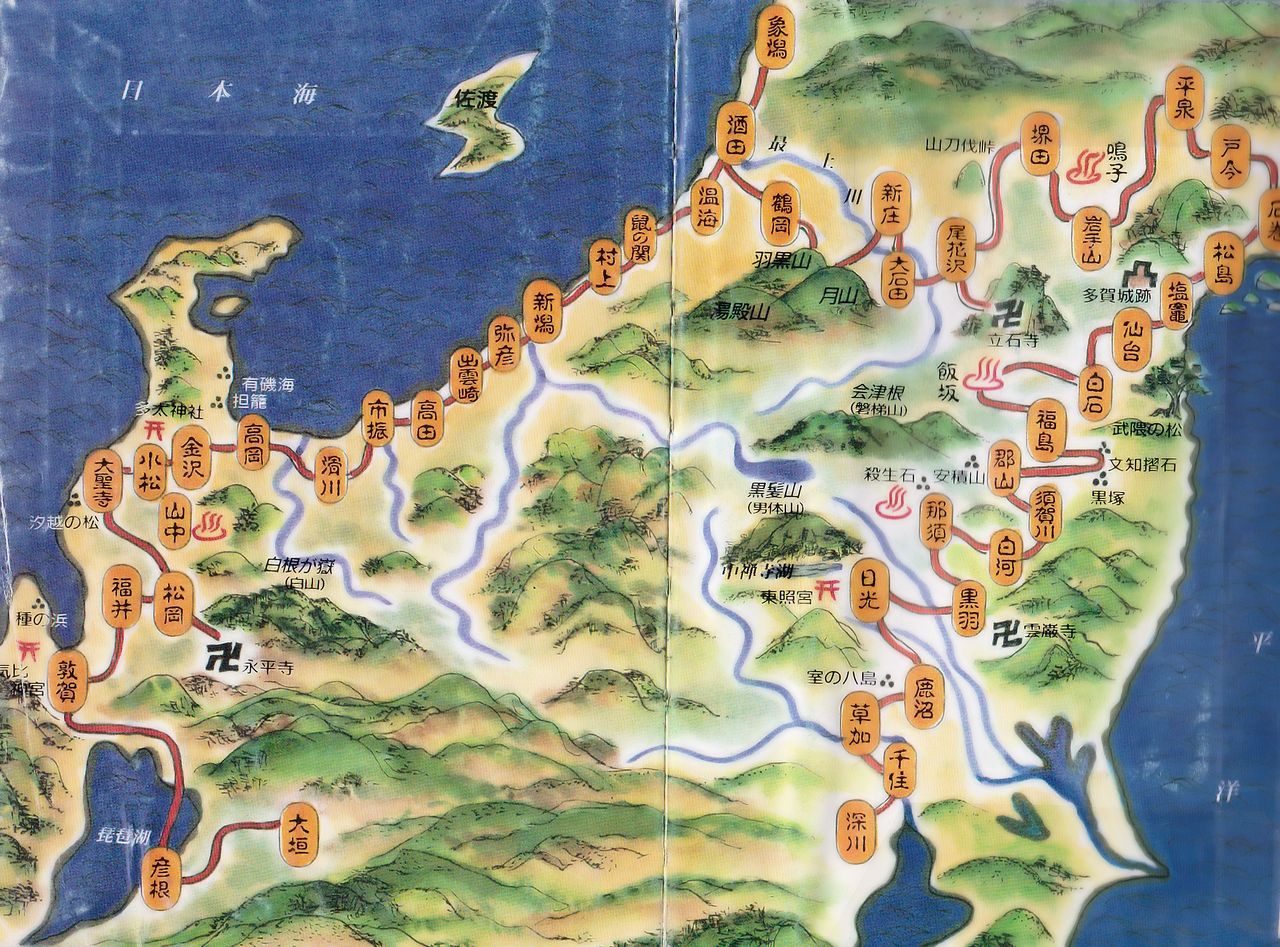

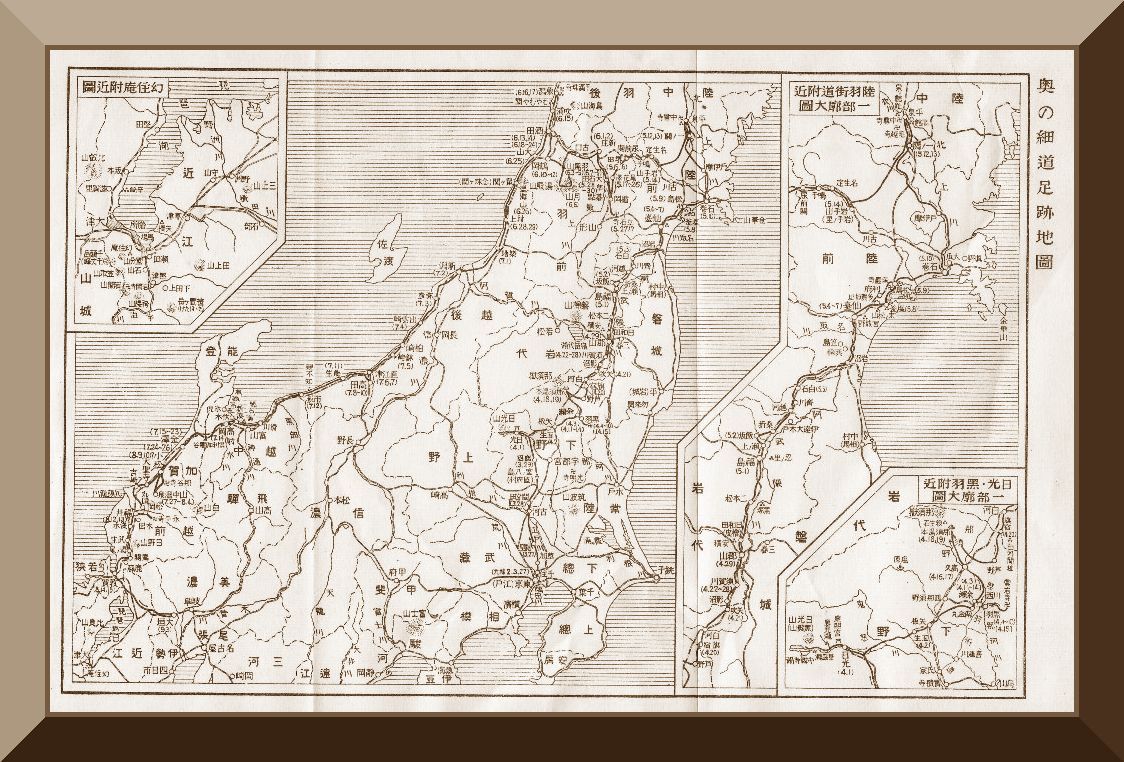

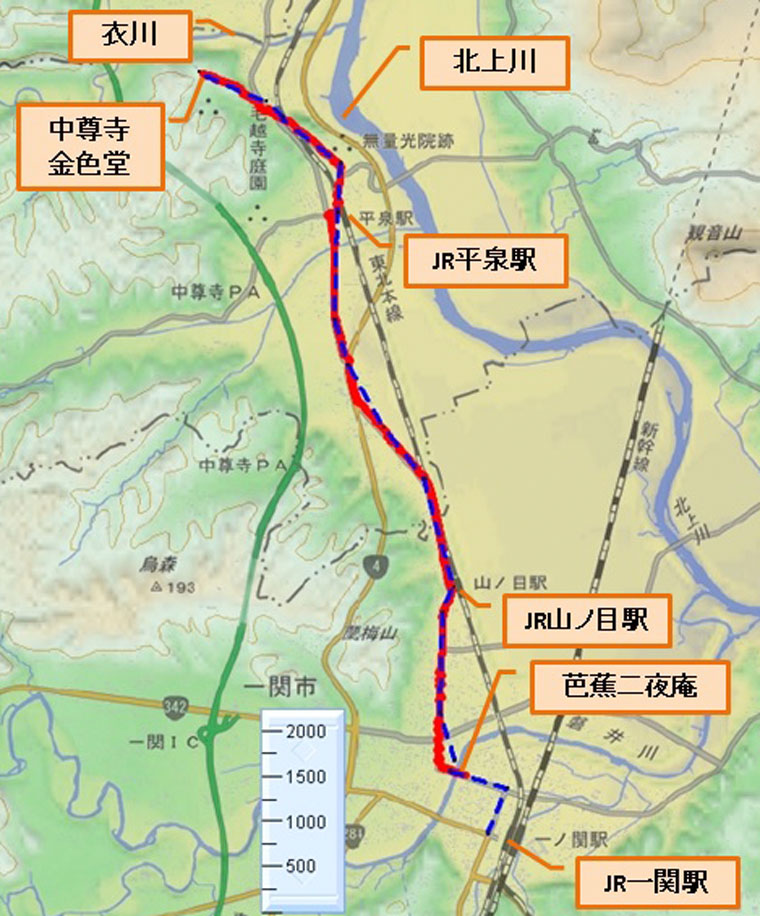

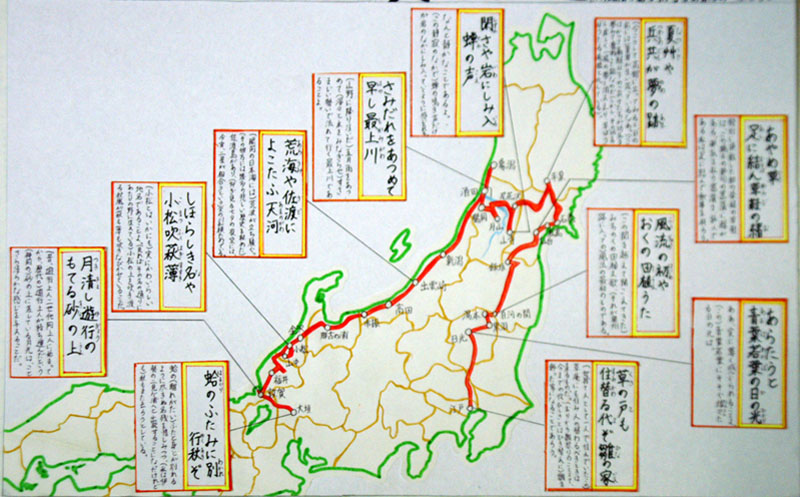

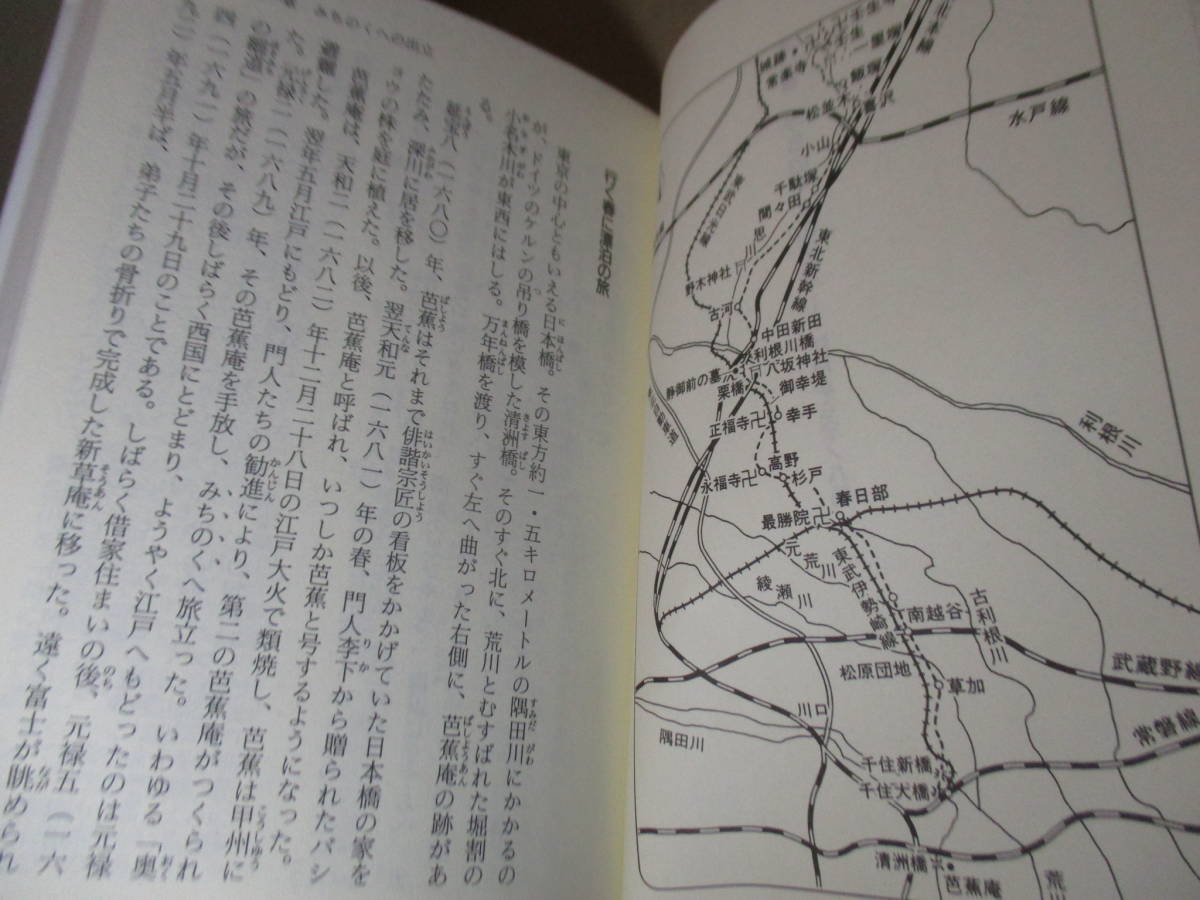

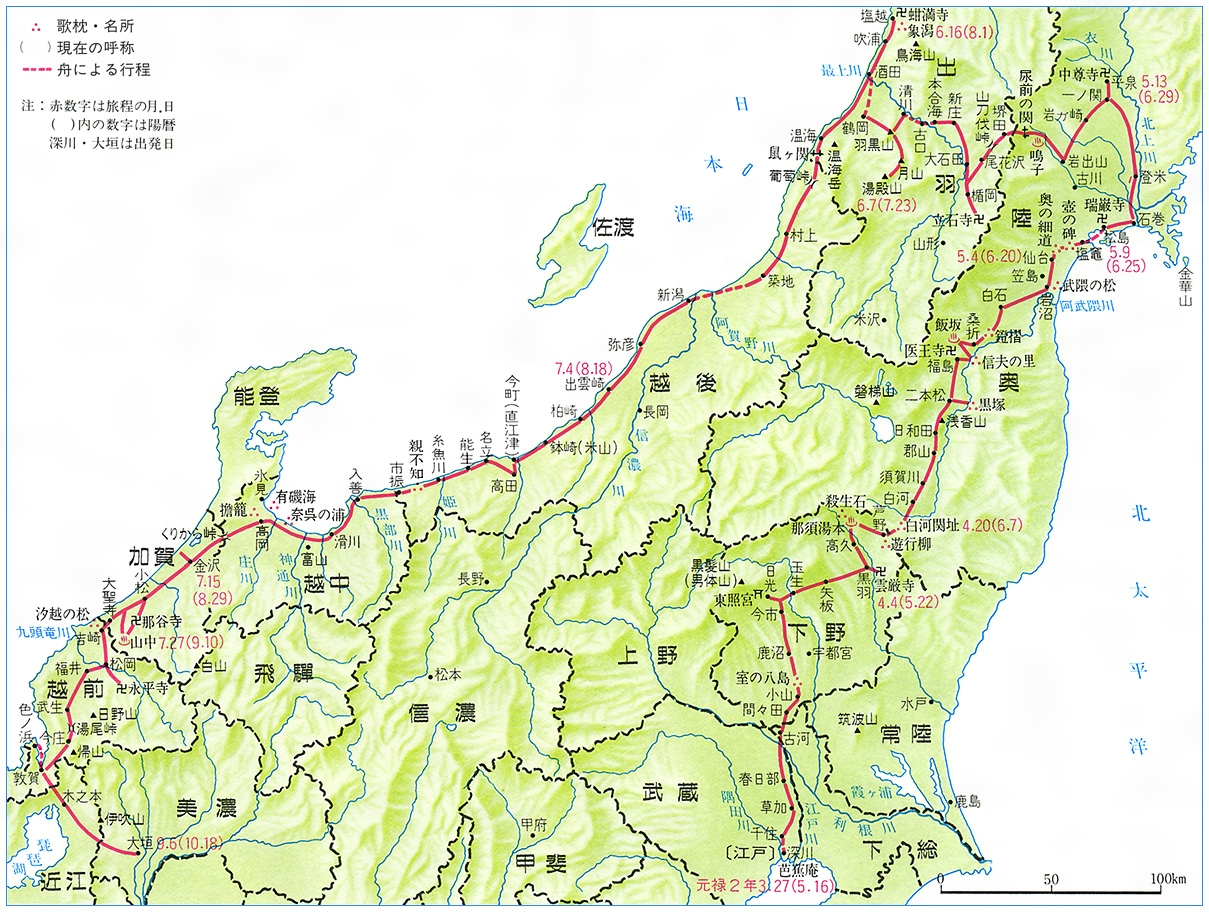

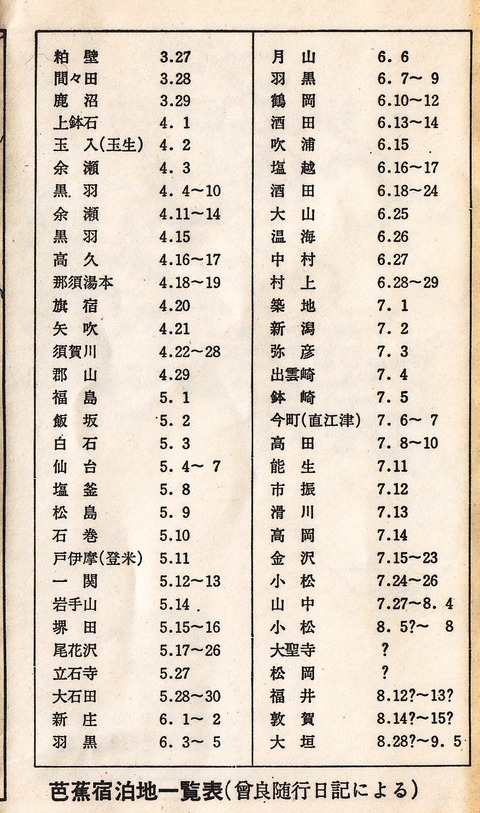

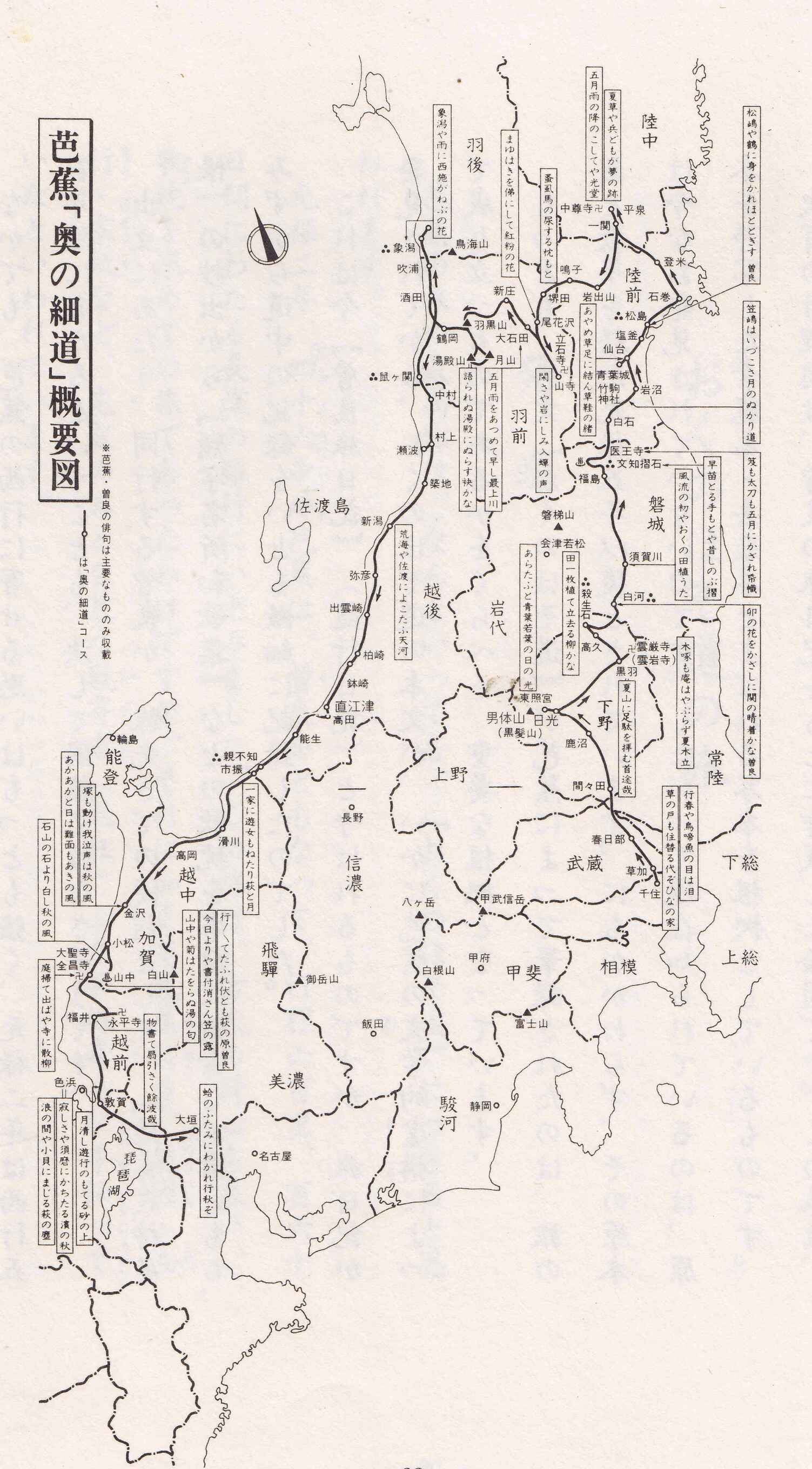

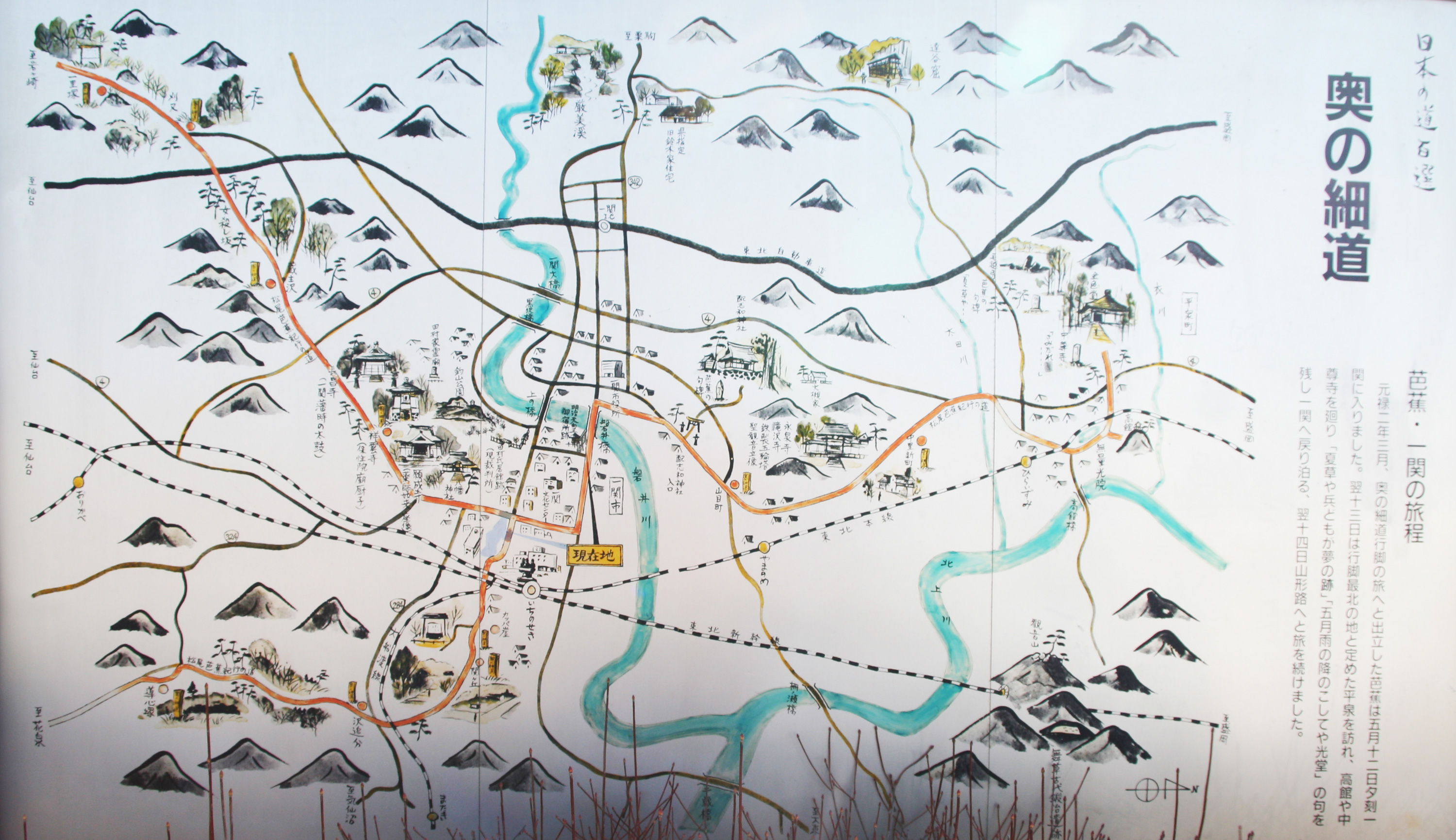

芭蕉 奥の細道 地図-概要 おくのほそ道(奥の細道)は、芭蕉が崇拝する西行の500回忌にあたる16年(元禄2年)に、門人の河合曾良を伴って江戸を発ち、奥州、北陸道を巡った紀行文である 。 全行程約600里(2400キロメートル)、日数約150日間で東北・北陸を巡って 、元禄4年(1691年)に江戸に帰った。芭蕉の『奥の細道』の旅のルート予想は下の地図の赤線です。 (ネットから借用しています) それでは、今回から回に分け連載したいと思いますので、お付き合いの程お願いします。 第1回 旅立ち:深川~千住 02年4月29日(日) 晴れ 都営地下鉄

1

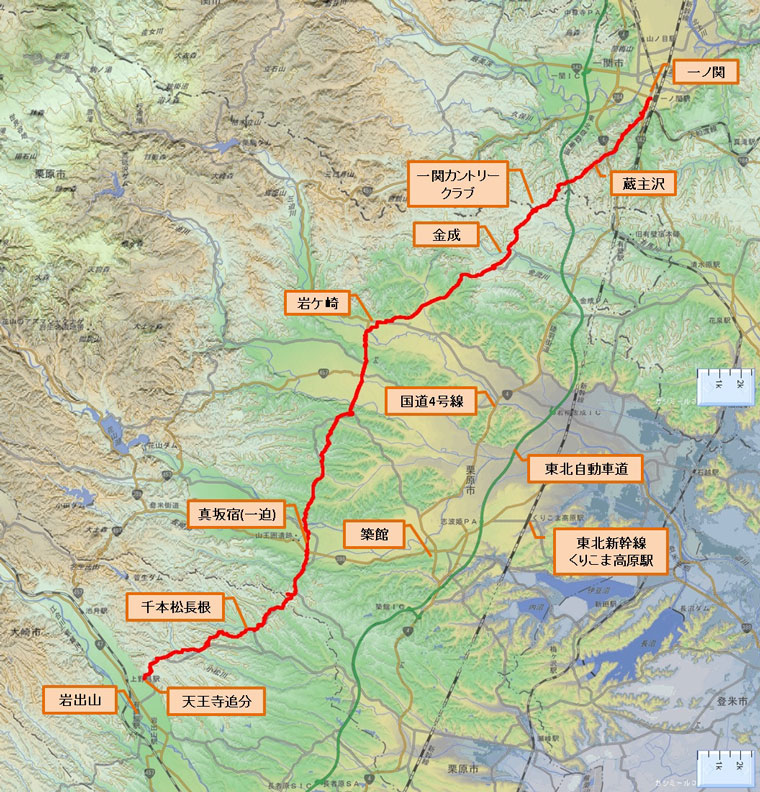

はじめに 今回は、Google EarthとGoogleスライドを使った『奥の細道』の授業実践について書こうと思います🙂。 生徒がGoogleスライドを使って松尾芭蕉の旅路を紹介するプレゼン資料をつくり、発表時にGoogle Earthのプロジェクト機能を利用して視覚的に実際の地を見せるという授業を行いました!岩手県 岩手県内には42コースを整備しており、各地域の豊かな自然や歴史にふれあうことができます。 あなたも、現代の芭蕉になり、東北自然歩道「新・奥の細道」を探勝してみてはいかがでしょうか。 コース紹介 01 ふるさとを望むみち二木の松を訪ねたとしたら記述の通りになります。 道の右手に笠島地区が有り、『右手に見える』が一致する等 芭蕉は道を間違ったと言う説の根拠になっています。 ただし、奥の細道には装飾が有るの

訪問地 訪問日 最寄りの駅 奥の細道の抜粋 深川 97/10 森下 深川(漂泊の思い)の章: 月日は百代の過客にして行かふ年も又旅人也。舟の上に生涯 をうかべ、馬の口とらえて老をむかふる物は日〃旅にして旅を栖とす。 「奥の細道」のルートは上の地図のようになります。 江戸・深川が出発地で、東北地方を回り北陸地方の日本海沿岸部を南西に下って、岐阜県の大垣でゴールです。 「奥の細道」は紀行文なので、散文の間にそのときどきに詠んだ「俳句」がはさまる形で構成されています。 同行した弟子の河合曾良の句なども合わせると60句以上にもなるので、一句一句の説明は詳しくできません奥の細道」尾花沢の章にでてくる句。 地図 まゆはきを俤(おもかげ)にして紅粉(べに)の花 句意: 女性の眉履きの姿を思い浮かべさせるように咲いている紅花よ。 =以下は、ほめけんでの、Yoshiさんレポート。 _紅花の花は、化粧をする時の眉掃きの形

芭蕉 奥の細道 地図のギャラリー

各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます

|  | |

|  | |

|  | |

「芭蕉 奥の細道 地図」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

| ||

|  | |

「芭蕉 奥の細道 地図」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  | |

「芭蕉 奥の細道 地図」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

| ||

|  |  |

|  | |

「芭蕉 奥の細道 地図」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

| ||

|  | |

「芭蕉 奥の細道 地図」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

| ||

|  | |

「芭蕉 奥の細道 地図」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

| ||

|  |  |

|  | |

「芭蕉 奥の細道 地図」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  | |

|  | |

「芭蕉 奥の細道 地図」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

|  | |

「芭蕉 奥の細道 地図」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

| ||

| ||

「芭蕉 奥の細道 地図」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

| ||

| ||

「芭蕉 奥の細道 地図」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|

90円 書籍/松尾芭蕉と曲亭馬琴 奥の細道 南総里見八犬伝 世間胸算用 国性爺合戦ほか (人物で探る!日本の古典文学)/国土奥の細道紀行の目次 平成21年秋より始めた四国お遍路紀行も今年平成23年の11月で愈々八十八ヶ所霊場の巡拝も結願の運びとなります。 そこで次の企画として松尾芭蕉が歩いた奥の細道の歌枕を辿ってみたいと思いました。 然しながら、四国お遍路は全

Incoming Term: 芭蕉 奥の細道 地図,

No comments:

Post a Comment